ビニールハウスは自分で造ることできます。

使い道も色々だと思います。

・物入れとして

・バイクや自転車置き場

・洗濯物干し

ビニールは透明の物だけでなく

中が見えないナシジタイプや、光を通さない遮光 遮熱タイプもあります。

透明なやつにすればハウス内がすぐ暖かくなり農業の育苗や洗濯物干しに最適です。

物入れやバイク置き場、休憩所なら 遮光遮熱タイプがおすすめです。

そんな便利なビニールハウスを自分で建てようと考えている方の参考になれば幸いです。

補足として、ビニールハウスの建て方は地域や業者によって様々です。ここで紹介する内容が絶対ではなく、最終的な建て方は自由です。

大きさはどうするの?決まりがあるの?

ビニールハウスの大きさは尺貫法(しゃっかんほう)で造られています。

尺貫法は日本で使われている長さの単位です。

ビニールハウスでよく使われる、尺貫法の長さの単位は下の2つです。

1間・・・約180cm

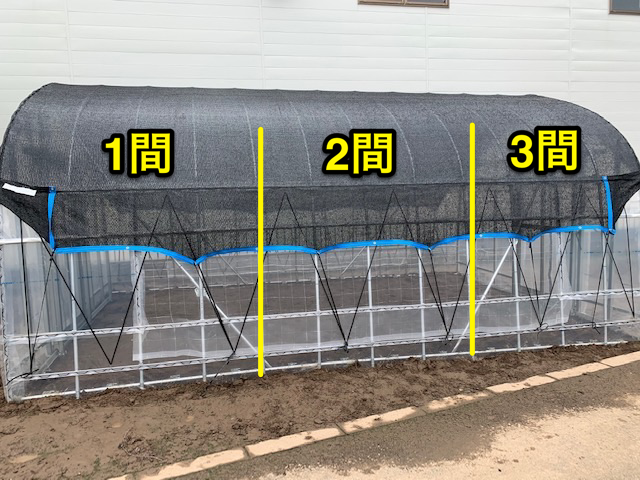

写真のビニールハウスは 幅(出入口、間口)が3.6mで 長さ(奥行)が5.4mです。

このサイズを 2間×3間(にけんさんけん) と呼びます。

尺貫法で大きさを決める事で、ビニールハウスに規律性ができるため

仕上がりが綺麗になります。

また、尺貫法に添って作られている材料や商品もありますので

のちにつじつまがあいやすいメリットもあります。

ビニールハウスを建てる材料も計算しやすくなります。

ビニールハウスって何でできてるの

ビニールハウスは鉄でできています。昔は竹や藁で作っていたみたいです。

曲がったパイプ(アーチパイプ)と

真っ直ぐなパイプ(直管パイプ)を交差させ

交差する部分に写真のような金具部品を取付て組み立てていきます。

被せるビニールはどうするの?

ビニールの素材には大きく分けて 2つ あります。

塩化ビニル と POフィルム です。

ビニールハウスの構造上からの観点からすると

ビニールハウス全体に「ビニペット」や「オキペット」という部品も取り付ける場合は

POフィルムが適しています。

取り付けない場合は 塩化ビニル が適しています。

奥行の長さと 金具部品の数

最初に紹介しました 2間×3間 のハウス、こちらはPOフィルム構造のハウスです。

写真の黄色い縦線が 1間(1.8m) の間隔です。

1間の間に刺さっている複数のパイプは 45cm間隔 で刺さっています。

一尺五寸(いっしゃくごすん)で 45cm になります。

全部で 13本 地面に刺さっています。

(13本 - 1) × 45cm で ハウスの内寸が5.4m であることが分かります。

地面に刺さった13本のパイプが

奥行方向に平行してある 直管のパイプ と交差しています。

交差するところには 金具部品を取り付けます。

仮に 奥行方向に平行してある 直管のパイプ を 6列 設置するとしたら

交差する箇所は全部で

13本 × 6列 で 78カ所 です。

使用する箇所で部品製品は異なりますが、全部で78個必要になります。

幅(出入口、間口)の大きさと 金具部品の数

ビニールハウスの幅は 間口 や 妻面 と呼びます。

出入口がある場合は 出入口を基準に組み立てていきます。

幅の真ん中にパイプを刺します。

ドアのスペースをあけ、パイプを刺します。

他のところは適所で刺します。

刺したパイプの天辺部分と、曲がったパイプ(アーチパイプ)を繋げる、金具部品があります。

必要数で取り付けます。

ビニールハウスのドアは、農業ハウスメーカーの

東都興業 佐藤産業 渡辺パイプ などがあります。

突き当り側の出入口がない面は

幅の真ん中にパイプ刺し、左右適所にパイプを刺していきます。

左右適所を感覚で刺すと 6尺(60cm)間隔 くらいになってきます。

刺したパイプに対し、横方向に直管のパイプを取り付けていきます。刺したパイプと交差する箇所に金具部品を使用し固定します。

曲がったパイプ(アーチパイプ)にあたる箇所は 出入口同様で繋ぐ金具部品を使用し固定していきます。

以上でおおよそ骨組みが完成します。

まとめ

ビニールハウスを自分で造る方法を紹介しました。

ビニールハウスは尺貫法で組み立てられていて

幅は2間(3.6m)2間半(4.5m)3間(5.4m)という感じに大きくなっていきます。

奥行長さは45cm間隔で伸ばしていくことができます。

大きさが決まったら パイプの数を計算し 各所必要な金具部品を計算します。

自作の場合、金具部品を1個飛ばしにして取り付けたり、奥行間隔を45cmより長めにすることで

部品数を減らしコストを下げられるメリットもあります。

その後の修繕修理にも役立ちますので自分で造るメリットは大きいです。

ビニールハウスを建てる際のおすすめ工具をまとめました!

あわせて参考になれば幸いです。